生命的快樂來自於兩個面向:

生命的快樂來自於兩個面向:

第一、是斷除煩惱的快樂,也就是真正的灑脫、自在,是一種內心的絕對平靜。

第二、是來自於幫助他人的快樂,也就是以真誠的慈悲,善待一切生命。

如果能夠掌握這兩項原則--「調伏煩惱」與「慈悲一切」,

生命的快樂指數,必然會不斷地成長。

曬一曬自己的內心,戰勝妄念,這也是修行

慈心愛語

幫自己的忙

修行的過程就是盡力的淨化身心

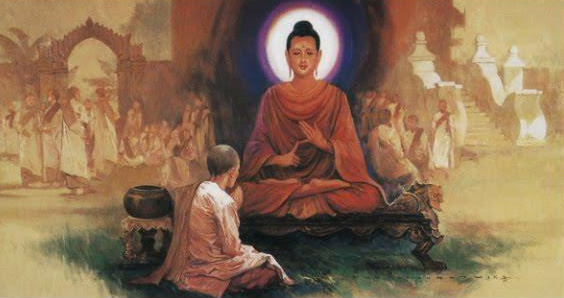

古人所講的,這一生我們能不能成就,關鍵都在遇緣不同。遇到善知識、遇到好老師,那麼道業自然容易成就。所以這生中,我們要努力淨化自己的身心,提昇自己的德行,使之與性德相應,如此才能感召到善知識的同行提攜。更進一步的,也可以在隨緣中,以自身的影響力,作為他人道業的增上緣。

如何淨化身心呢?佛陀教給我們的三綱領不外是深信因果、發菩提心、開發空性的智慧;細的來講,就是「 善護口業,不譏他過;善護身業,不失律儀;善護意業,清淨無染。 」這說起來字數不多,卻是我們盡未來際都要修學的功課。

好好思維「暇滿人身獲得甚艱難」之意

行善不能等待

最勝的修行是把自己的心與佛的心相融

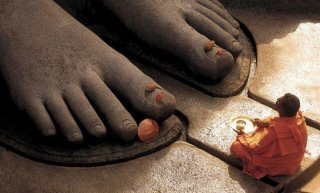

最勝的供養,不僅僅是財富、香燈,而是一顆清淨無染的心;

最勝的恭敬,不僅僅是合十、頂禮、仰望,而是用慈悲的眼觀照眾生;

最勝的讚歎,不僅僅是動聽的梵唄和流淚的讚頌,而是踐行佛走過的路;

最勝的修行,不僅僅是打坐、念誦、聞思、發心,而是把自己的心與佛的心相融。